| 2023/10/10 |

|---|

| 秋に増える『長引く咳』 根本から見直しを |

秋は空気の乾燥に加え、気温や気圧の変化が激しく、咳がでる方が多くなります。

その要因としては、以下の様なものがあります。

・花粉(ブタクサなど)、ハウスダスト

・ウィルスや細菌の感染

・寒暖差、雨などの気象変化

・飲酒、喫煙、ストレス etc…

空気の乾燥で体の潤いが不足すると、皮膚粘膜を守る『バリア機能が低下』するため、異物が進入しやすくなり、それが刺激となって咳がでます。また寒暖差により『免疫に関与する自律神経のバランス』が崩れやすいことも、原因の一つと考えられます。

漢方では『長引く咳』は、外邪の侵入を防ぐ【衛気:えき】の低下や、体に必要な潤い【津液:しんえき】の不足などが、原因として考えられています。

●衛気(えき)は、体の免疫とも深い関わりがあり、皮膚や粘膜細胞を活性化させ、外界の刺激から体を守ったり、体を温める働きがあります。

●津液(しんえき)は、体を潤す水液のこで、体の表面だけでなく内側から潤す働きがあります。 胃腸(≒脾)で作られ、肺の働きで全身をくまなく循環します。また腎で再吸収・排泄されるため、脾(≒胃腸)・肺・腎が弱ると、潤いはうまく作れず、全身に行きわたりません。

暑い夏が続くと、エネルギー(気)や潤い(津液)が消耗してしまうため、『秋バテ』を起こしやすくなります。そのため体の免疫もおちやすく、粘膜などのバリア機能が低下すると、咳が長引く原因になることがあります。今起きている症状を抑えることも重要ですが、『長引く咳』の場合は、体の根本から回復することも、大変重要になります。

秋に長引く咳には、衛気(えき)の働きを助ける生薬を用います。様々な生薬がありますが、その中でも黄耆(おうぎ)はよく用いられます。

黄耆には、補気作用(気:エネルギーを補う力)があり、とくに体表や粘膜周辺の元気づけに使われます。

その他、排毒作用(皮膚・粘膜にある毒素を出す)や、汗の出すぎを抑えたり、尿をだして浮腫みをとる働き等があります。

<方剤例>

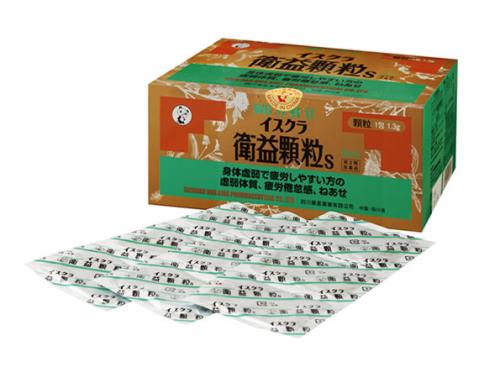

衛益顆粒(えいえきかりゅう)

※商品の紹介はこちら↓↓

また津液(しんえき)を補うものとして、補陰薬(ほいんやく)といわれるものを用います。補陰薬は、体に必要な潤いや栄養を与える働きがある他、五臓(この場合とくに肺・腎)の働きを高めてくれます。

<方剤例>

星火亀鹿仙(きろくせん)

※商品紹介はこちら↓↓

季節の変わり目になると、必ず咳が続いたり、雨天や気温変化ですぐ咳がでてしまう様な方は、その場しのぎの対策だけでなく、根本にある体の原因に目を向け、改善することが大切です。

『長引く咳』に心辺りのある方は、お気軽にご相談下さい。